In questa pagina potrai trovare le schede, i commenti e le foto riguardanti il parco rotabile che presta ed ha prestato servizio sulla ferrovia Lucca Aulla.

Nella sezione si è cercato, sfortunatamente le notizie storiche sono rare e frammentarie, di esaminare anche le locomotive meno "famose" offrenti prestazioni sulla linea anche prima della completa apertura avvenuta il 21 marzo 1959 e di cui si sono oramai perse le tracce.

Le locomotive in gestione alla RM (Rete Mediterranea) nel 1905 furono unificate insieme a tutte le altre Reti nella neo nata FS (Ferrovie dello Stato), con decreto di Vittorio Emanuele III del 22 febbraio 1912 in parziale modificazione della convenzione del 15 dicembre 1905 vennero poi dati in costruzione ed in gestione alla ditta Saverio Parisi le due tratte Bagni di Lucca - Castelnuovo Garfagnana e Aulla - Monzone.

Più la ferrovia si inoltrava per o verso la Garfagnana e più i tracciati divenivano maggiormente difficoltosi , di conseguenza servivano nuove macchine capaci di affrontare i nuovi ed impegnativi tracciati.

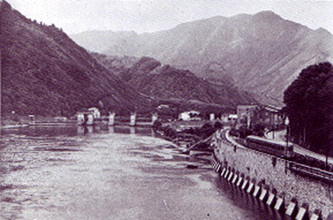

Nel versante Garfagnana a Ponte a Moriano si trovavano gli stabilimenti Manifatturieri Italiani di Juta aventi un proprio scalo merci in cui arrivavano direttamente le mercanzie, a Fornaci di Barga trovava sede la Metallurgia Italiana (SMI) che produceva armamenti per le forze armate anch'essa con proprio scalo merci e la stazione di Castelnuovo Garfagnana fu piano caricatore per il marmo proveniente dalle cave tramite la Ferrovia Marmifera Nord Carrara (o Tranvia di Gramolazzo) e, da Nicciano, con carri trainati da buoi.

Nel versante Lunigianese la tratta Aulla Monzone-Monte dei Bianchi-Isolano serviva le cave di marmo della marmifera inglese Walton già da prima della Seconda Guerra Mondiale e a Pallerone la polveriera effettuava collegamenti merci, anche grazie alla "Pontremolese", con l'Arsenale della Marina Militare a La Spezia.

Da sapere

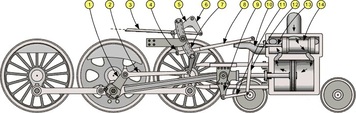

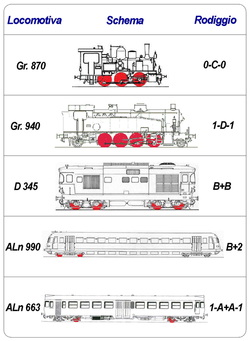

- Il rodiggio

Schemi di alcune locomotive con riferimento al rodiggio.

LEGENDA:

Numero (2) = assi portati.

Lettera maiuscola dell’alfabeto (B) = assi motori (A=1, B=2 ecc.).

Indice zero (o) = assi motori indipendenti.

Segno (-) = appartenenza a carrelli o telai parziali.

Segno (+) = appartenenza a carrelli o telai diversi.

ESEMPI:

B+B= locomotiva a due carrelli, ognuno formato da due assi motori collegati.

1-A+A-1 = locomotiva a due carrelli, ognuno formato da un asse portante e da un asse motore.

- Classificazioni FS delle automotrici e delle locomotive diesel

Automotrici diesel.

ALn 000 0000

Sigla "AL" maiuscola: indica "Automotrice Leggera"

Lettera "n" minuscola: indica il tipo di carburante "nafta"

Primo gruppo di 3 cifre: indicano il numero di posti a sedere disponibili sull'automotrice, la prima cifra duplicata indica la possibilità di accoppiare più automotrici dello stesso gruppo (con qualche eccezione) con il comando multiplo.

Esempio: ALn 990 3018 automotrice leggera accoppiabile (prima cifra ripetuta) con un totale di 90 posti a sedere.

Gruppo di 4 cifre seguenti: indicano il numero progressivo di costruzione all'interno del Gruppo, la prima cifra differenzia il costruttore.

1=FIAT, 2=Breda, 3=OM e 4=Ansaldo.

Esempio: ALn 990 3018 automotrice leggera costruita da Officine Meccaniche.

Locomotive diesel.

D 000 0000

Lettera "D" maiuscola: indica il tipo di trazione "Diesel".

Primo gruppo di 3 cifre: La prima cifra indica l'ordine di potenza (1= Locomotive da manovra pesanti, 2= Automotori e locomotive da manovra leggere, 3= Locomotive da treno di minore potenza e 4= Locomotive da treno di potenza maggiore), la seconda cifra (locomotive da treno) indica il numero degli assi motori (non è valido per le locomotive da manovra e gli automotori), la terza cifra (locomotive da treno) indica il progressivo di entrata in servizio e il tipo di trasmissione (dispari= trasmissione elettrica, pari= trasmissione idraulica), la seconda e terza cifra (locomotive da manovra) indica con un certo grado di approssimazione la potenza di taratura del motore in decine di CV.

Esempio: D 345 1132 locomotiva da treno di minore potenza con 4 assi motore e trazione elettrica.

Gruppo di 4 cifre seguenti: indicano il numero progressivo di costruzione all'interno del Gruppo, la prima cifra differenzia il costruttore del motore diesel.

Locomotive da Treno:

1=FIAT, 2=Breda, 3=OM e 4=Ansaldo.

Locomotive da Manovra:

0=Badoni, 1=FIAT, 2=Breda, 3=OM, 4=VM, 5/6=Jenbach, 7=Deutz, 8=MAN e 9=Provenienze diverse.

Esempio: D 345 1132 locomotiva con motore diesel fornito da FIAT.

ALn 000 0000

Sigla "AL" maiuscola: indica "Automotrice Leggera"

Lettera "n" minuscola: indica il tipo di carburante "nafta"

Primo gruppo di 3 cifre: indicano il numero di posti a sedere disponibili sull'automotrice, la prima cifra duplicata indica la possibilità di accoppiare più automotrici dello stesso gruppo (con qualche eccezione) con il comando multiplo.

Esempio: ALn 990 3018 automotrice leggera accoppiabile (prima cifra ripetuta) con un totale di 90 posti a sedere.

Gruppo di 4 cifre seguenti: indicano il numero progressivo di costruzione all'interno del Gruppo, la prima cifra differenzia il costruttore.

1=FIAT, 2=Breda, 3=OM e 4=Ansaldo.

Esempio: ALn 990 3018 automotrice leggera costruita da Officine Meccaniche.

Locomotive diesel.

D 000 0000

Lettera "D" maiuscola: indica il tipo di trazione "Diesel".

Primo gruppo di 3 cifre: La prima cifra indica l'ordine di potenza (1= Locomotive da manovra pesanti, 2= Automotori e locomotive da manovra leggere, 3= Locomotive da treno di minore potenza e 4= Locomotive da treno di potenza maggiore), la seconda cifra (locomotive da treno) indica il numero degli assi motori (non è valido per le locomotive da manovra e gli automotori), la terza cifra (locomotive da treno) indica il progressivo di entrata in servizio e il tipo di trasmissione (dispari= trasmissione elettrica, pari= trasmissione idraulica), la seconda e terza cifra (locomotive da manovra) indica con un certo grado di approssimazione la potenza di taratura del motore in decine di CV.

Esempio: D 345 1132 locomotiva da treno di minore potenza con 4 assi motore e trazione elettrica.

Gruppo di 4 cifre seguenti: indicano il numero progressivo di costruzione all'interno del Gruppo, la prima cifra differenzia il costruttore del motore diesel.

Locomotive da Treno:

1=FIAT, 2=Breda, 3=OM e 4=Ansaldo.

Locomotive da Manovra:

0=Badoni, 1=FIAT, 2=Breda, 3=OM, 4=VM, 5/6=Jenbach, 7=Deutz, 8=MAN e 9=Provenienze diverse.

Esempio: D 345 1132 locomotiva con motore diesel fornito da FIAT.

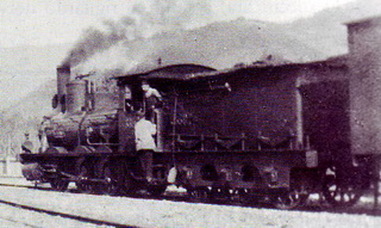

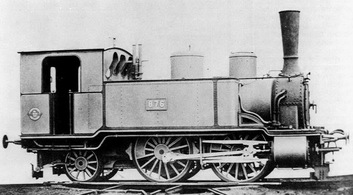

Locomotiva a vapore FS Gr. 215

Caratteristiche

|

Anno di progettazione: 1864.

Anni di esercizio: 1864 - 1954. Quantità prodotte: 394. Costruttori: Koechlin, Cockerill, Parent Schaken, Schneider, Sigl Wiener, Ansaldo, Pietrarsa, Maffei, Breda, Henschel & Sohn, Vulcan, Società Annoverese. Dimensioni: Lunghezza 14,729 m (tender 3 assi). Capacità: con tender a 3 assi, acqua 7000 l - carbone 4000 Kg. Peso in servizio: da 39 a 40,6 t. Rodiggio: 0-C-0. Alimentazione: carbone con distribuzione Stephenson, due cilindri esterni. Potenza continuativa: 450 CV a 30 km/h. Velocità massima: 50 km/h |

Storia e tecnica

Le FS Gr. 215 (dall'anno 1905) raggruppavano un discreto gruppo di locomotive chiamate Bourbonnais. Progettate in Francia, grazie alle loro caratteristiche, furono rapidamente acquistate in tutta Europa. In Italia le prime consegne iniziarono nel 1864 per un totale di 394 unità: 315 nel ex gruppo RM 320 e 79 nel ex gruppo RA 390 come di consueto in quel periodo ricevettero un proprio nome (la locomotiva in questione in arrivo alla stazione di Ponte a Moriano era la RM 3397 "Cervaro" poi FS 215.272).

Le 215, che restarono in esercizio fino agli anni '30, erano macchine per traino misto della potenza di 450 CV e la velocità massima di 50 km/h. Il rodiggio era a tre assi motori accoppiati tra loro (0-C-0), con ruote di medie dimensioni, ed erano seguite da un tender a due o a tre assi in grado di contenere, a seconda della versione, 7 m3 di acqua e 4 t di carbone. Il motore era a due cilindri esterni a vapore saturo e semplice espansione, con distribuzione tipo Stephenson e caldaia timbrata a 9 kg/cm2. La locomotiva era sprovvista di freno, come in uso al tempo, e frenava con l'uso del controvapore.

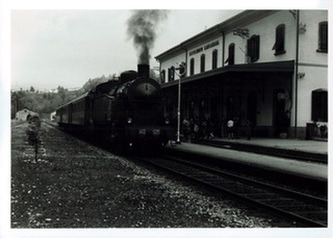

Sulla ferrovia Lucca Aulla abbiamo notizie della Gr. 215 da una foto scattata alla stazione di Ponte a Moriano ed una scattata alla stazione di Barga-Gallicano.

Le 215, che restarono in esercizio fino agli anni '30, erano macchine per traino misto della potenza di 450 CV e la velocità massima di 50 km/h. Il rodiggio era a tre assi motori accoppiati tra loro (0-C-0), con ruote di medie dimensioni, ed erano seguite da un tender a due o a tre assi in grado di contenere, a seconda della versione, 7 m3 di acqua e 4 t di carbone. Il motore era a due cilindri esterni a vapore saturo e semplice espansione, con distribuzione tipo Stephenson e caldaia timbrata a 9 kg/cm2. La locomotiva era sprovvista di freno, come in uso al tempo, e frenava con l'uso del controvapore.

Sulla ferrovia Lucca Aulla abbiamo notizie della Gr. 215 da una foto scattata alla stazione di Ponte a Moriano ed una scattata alla stazione di Barga-Gallicano.

La locomotiva Gr. 215 sulla ferrovia Lucca Aulla

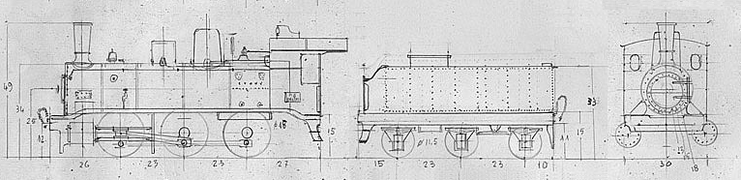

Locomotiva a vapore FS Gr. 290

Caratteristiche

|

Paragraph. Fai clic qui per effettuare modifiche.

|

Anno di progettazione: 1888.

Anni di esercizio: 1889 - 1954. Quantità prodotte: 338. Costruttori: Ansaldo - Officine Meccaniche di Saronno - Miani e Silvestri - Borsig - Magav di Budapest. Dimensioni: Lunghezza ai respingenti 15,848 m. Capacità: con tender a 3 assi, acqua 12000 l - carbone 4000 Kg. Peso in servizio: 43,8 t. Rodiggio: 0-C-0. Alimentazione: carbone con distribuzione interna Stephenson Potenza continuativa: 500 CV. Velocità massima: 60 Km/h |

Schema della locomotiva

Storia e tecnica

La locomotiva a vapore gruppo 290 era una locomotiva a tre assi con tender, alimentata a carbone, che le Ferrovie dello Stato acquisirono dalla cessata Rete Adriatica all'atto della loro costituzione nel 1905.

Le locomotive del gruppo vennero acquisite dalla Rete Adriatica a partire dal 1890 e furono immatricolate nel gruppo 350 (bis) del parco macchine societario. Il loro primo impiego fu quello della spinta dei treni al valico di Fossato sulla direttrice ferroviaria Roma - Ancona. Vennero utilizzate anche sulla Roma - Pescara e su altre tratte difficili.

Nel 1898, ne risultano assegnate sei al Deposito Locomotive di Fabriano. A partire dal 1902 iniziò la costruzione dell'ultima serie di 296 unità e continuò anche dopo la nazionalizzazione della rete ferroviaria con modifiche abbastanza limitate riguardanti il biellismo e la capacità del tender di tipo comune alle locomotive a vapore del gruppo 600 FS. Si dimostrarono delle macchine robuste ed affidabili grazie alla loro massa tutta aderente e al basso peso per asse, di poco più di 14 tonnellate. Locomotive infaticabili si diffusero dappertutto nei vari depositi locomotive, utilizzate soprattutto nel servizio merci. Alcuni esemplari vennero utilizzati fino al secondo dopoguerra per servizio merci nelle linee ferroviarie del Veneto. Le ultime cessarono il loro onorato servizio nel 1954. Oggi solo un esemplare è sopravvissuto, la 290.319, e si trova esposto nel Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa (Napoli).

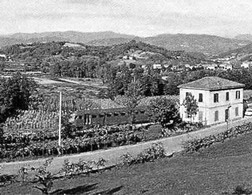

Sulla ferrovia Lucca Aulla abbiamo notizie della Gr. 290 in merito all'apertura ufficiale della tratta Lucca - Castelnuovo Garfagnana durante il viaggio inaugurale tenuto il 25 luglio 1911 dove, in una foto storica, appaiono in testa al convoglio posizionate in tandem contrapposto due locomotive FS 290 (i tender usati sono del tipo a tre assi) e da una foto scattata alla stazione di Fornaci di Barga.

Le locomotive del gruppo vennero acquisite dalla Rete Adriatica a partire dal 1890 e furono immatricolate nel gruppo 350 (bis) del parco macchine societario. Il loro primo impiego fu quello della spinta dei treni al valico di Fossato sulla direttrice ferroviaria Roma - Ancona. Vennero utilizzate anche sulla Roma - Pescara e su altre tratte difficili.

Nel 1898, ne risultano assegnate sei al Deposito Locomotive di Fabriano. A partire dal 1902 iniziò la costruzione dell'ultima serie di 296 unità e continuò anche dopo la nazionalizzazione della rete ferroviaria con modifiche abbastanza limitate riguardanti il biellismo e la capacità del tender di tipo comune alle locomotive a vapore del gruppo 600 FS. Si dimostrarono delle macchine robuste ed affidabili grazie alla loro massa tutta aderente e al basso peso per asse, di poco più di 14 tonnellate. Locomotive infaticabili si diffusero dappertutto nei vari depositi locomotive, utilizzate soprattutto nel servizio merci. Alcuni esemplari vennero utilizzati fino al secondo dopoguerra per servizio merci nelle linee ferroviarie del Veneto. Le ultime cessarono il loro onorato servizio nel 1954. Oggi solo un esemplare è sopravvissuto, la 290.319, e si trova esposto nel Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa (Napoli).

Sulla ferrovia Lucca Aulla abbiamo notizie della Gr. 290 in merito all'apertura ufficiale della tratta Lucca - Castelnuovo Garfagnana durante il viaggio inaugurale tenuto il 25 luglio 1911 dove, in una foto storica, appaiono in testa al convoglio posizionate in tandem contrapposto due locomotive FS 290 (i tender usati sono del tipo a tre assi) e da una foto scattata alla stazione di Fornaci di Barga.

La locomotiva Gr. 290 sulla ferrovia Lucca Aulla

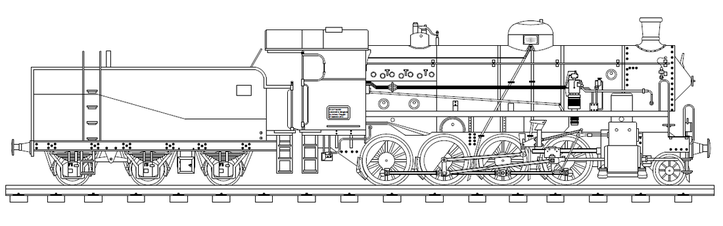

Locomotiva a vapore FS Gr. 625

"Signorina"

Caratteristiche

|

Anno di progettazione: 1910 - 1920.

Anni di esercizio: dal 1910. Quantità prodotte: 188+153. Costruttori: Vedi descrizione (Italia e Germania). Dimensioni: 16,695 m (tender 3 T12); diametro ruote motrici 1510 mm. Capacità: 12 mc di acqua e 6 t di carbone (tender 3 T12). Peso in servizio: 86 t. Massa aderente: 43 t. Rodaggio: 1-C-0. Potenza: 800 CV a 60 Km/h. Pressione massima in caldaia: 12 Kg/cm2. Velocità massima: 80 Km/h. |

Schema della locomotiva

Storia e tecnica

Il Gr 600, che aveva aperto la strada ad importanti innovazioni (quali ad esempio l'adozione del carrello italiano), beneficiò dell'esperienza fatta sul gruppo 640 per il quale l'adozione della semplice espansione e del vapore surriscaldato aveva dato ottimi risultati. Nel 1909 fu quindi ordinata la serie 625 dotata del generatore di vapore del gruppo 640.

Le nuove macchine potevano disporre di 800 CV e di una velocità massima di 80 km/h. La caldaia lavorava ad una pressione di 12 kg/cm2 che rispetto ai 14 del gruppo "genitore" permettevano un minor stress di tutte le componenti legate alla caldaia. Le caratteristiche di base rimaste invariate permettevano un utilizzo universale della macchina su tutte le linee secondarie con frequenti fermate. Questo ne permise la diffusione in tutta la penisola, ed è per questo motivo che è così conosciuta. Le prime consegne avvenirono nel 1910 e sino al 1914 furono consegnate 108 macchine tutte con guida a destra (come consuetudine dell'epoca). I fornitori dei primi lotti furono Costruzioni Meccaniche di Saronno, Officine Meccaniche di Milano ed Ansaldo. Dopo la prima guerra mondiale l'Ansaldo fornì altre 55 macchine (1922) dotate di guida a sinistra mentre altre 25 furono fornite dalla Germania (costruttore Schwartzkopff) in conto riparazioni danni di guerra. In totale il gruppo contava così 188 esemplari.

I tender con cui le 625 furono dotate furono a tre assi le cui scorte erano rispettivamente di 5 tonnellate di carbone e 12.000 litri di acqua. Verso la fine carriera su alcuni esemplari del gruppo tale tender fu sostituito con il più capace (22 m3 di acqua) a carrelli per via di una certa instabilità nella marcia indietro in testa al treno del tipo originale a 3 assi.

Oggi rimangono quattro locomotive efficienti per il traino dei treni d'epoca.

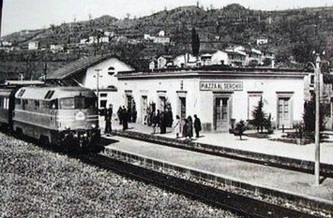

Sulla ferrovia Lucca Aulla abbiamo notizie della Gr. 625 in due cartoline d'epoca ritraenti la "Signorina" alle stazioni di Piazza al Serchio e di Castelvecchio Pascoli e da una foto con la locomotiva ferma a Minucciano-Pieve-Casola.

Le nuove macchine potevano disporre di 800 CV e di una velocità massima di 80 km/h. La caldaia lavorava ad una pressione di 12 kg/cm2 che rispetto ai 14 del gruppo "genitore" permettevano un minor stress di tutte le componenti legate alla caldaia. Le caratteristiche di base rimaste invariate permettevano un utilizzo universale della macchina su tutte le linee secondarie con frequenti fermate. Questo ne permise la diffusione in tutta la penisola, ed è per questo motivo che è così conosciuta. Le prime consegne avvenirono nel 1910 e sino al 1914 furono consegnate 108 macchine tutte con guida a destra (come consuetudine dell'epoca). I fornitori dei primi lotti furono Costruzioni Meccaniche di Saronno, Officine Meccaniche di Milano ed Ansaldo. Dopo la prima guerra mondiale l'Ansaldo fornì altre 55 macchine (1922) dotate di guida a sinistra mentre altre 25 furono fornite dalla Germania (costruttore Schwartzkopff) in conto riparazioni danni di guerra. In totale il gruppo contava così 188 esemplari.

I tender con cui le 625 furono dotate furono a tre assi le cui scorte erano rispettivamente di 5 tonnellate di carbone e 12.000 litri di acqua. Verso la fine carriera su alcuni esemplari del gruppo tale tender fu sostituito con il più capace (22 m3 di acqua) a carrelli per via di una certa instabilità nella marcia indietro in testa al treno del tipo originale a 3 assi.

Oggi rimangono quattro locomotive efficienti per il traino dei treni d'epoca.

Sulla ferrovia Lucca Aulla abbiamo notizie della Gr. 625 in due cartoline d'epoca ritraenti la "Signorina" alle stazioni di Piazza al Serchio e di Castelvecchio Pascoli e da una foto con la locomotiva ferma a Minucciano-Pieve-Casola.

La locomotiva Gr. 625 sulla ferrovia Lucca Aulla

Da sapere

- Principio di funzionamento di una locomotiva a vapore

|

Il motore di una locomotiva a vapore è composto da una serie di cilindri in cui i pistoni vengono spinti avanti ed indietro dall'immissione del vapore ad alta pressione. Il movimento di va e vieni del pistone viene convertito tramite le bielle del meccanismo (complesso di bielle che raccorda le ruote tra di loro e con il motore) in movimento rotatorio. Al meccanismo è affidato oltre il compito di trasferire la forza di trazione dal motore alle ruote anche di sincronizzare l’apertura delle valvole del motore stesso. Nella tradizione Italiana le tipologie più frequenti di meccanismi sono la “Walschaerts” e la “Caprotti” che prendono nome dai rispettivi ideatori. Le particolari caratteristiche fisiche del vapore necessitano di accorgimenti mirati a cercare di sfruttarne al meglio la forza e quindi ad aumentare il rendimento, questo ha dato vita a diverse combinazioni nel numero dei cilindri, nel loro diametro e nelle modalità della loro connessione al generatore di vapore.

Il generatore di vapore è normalmente noto come caldaia. Nelle locomotive a vapore è di forma cilindrica e disposto orizzontalmente. Il vapore viene prodotto dall’ebollizione dell’acqua mediante una serie di tubi, detti bollitori, disposti longitudinalmente ed attraversati dai gas caldi prodotti dalla combustione del carbone (o altro combustibile) nel forno. Il vapore prodotto, sotto pressione, viene raccolto nella parte più alta della caldaia, detta duomo e generalmente posta a metà della lunghezza della caldaia, ed inviata al motore. Il vapore, una volta utilizzato, dal motore viene inviato alla camera a fumo, posta davanti alla caldaia, insieme ad i gas di combustione. Vapore e fumi vengono poi rilasciati nell'ambiente tramite il camino. Il surriscaldamento del vapore, decisivo per aumentare le prestazioni, si ottiene mediante degli appositi tubi, posti tra il duomo e i cilindri e detti appunto “surriscaldatori”, che, investiti dai gas ad alta temperatura provenienti dal forno, provocano l’innalzamento della temperatura del vapore dal punto di ebollizione fin oltre i 400 C°. |

Principio di funzionamento del sistema di distribuzione |

FS Gr 740.278 in partenza dalla stazione di Aulla Lunigiana - 2008 |

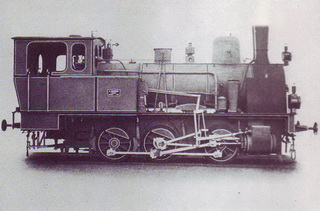

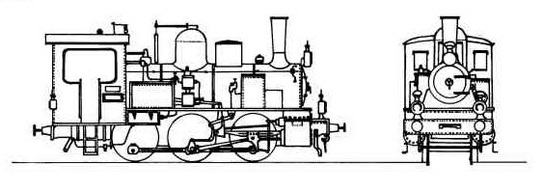

Locomotiva a vapore T2 (T2.1) tipo B1

(magdeburgo)

caratteristiche

|

Anno di progettazione: 1882.

Quantità prodotte: >10. Costruttori: T2= Hanomag, Hannover - T2 (II)= Henschel . Dimensioni: Lunghezza ai respingenti 8632 mm (T2), 8475 mm (T2 II). Diametro ruote motrici: 1570 mm (T2), 1340 mm (T2 II). Diametro ruota posteriore: 1042 mm (T2), 1039 mm (T2 II). Rodaggio: 0-B-1. Alimentazione: carbone. Pressione massima in caldaia: 12 Kg/cm2 (T2), 10 Kg/cm2 (T2 II). Velocità massima: 60 Km/h. |

Storia e tecnica

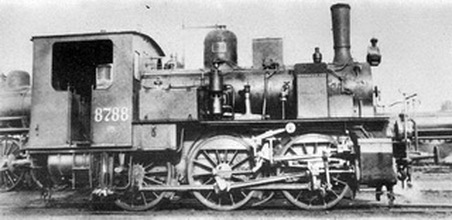

La locotender raffigurata sull'insegna esterna dell’ex bar della vecchia stazione di Aulla ha finalmente un volto.

Le ricerche effettuate nella cittadina di Aulla non avevano portato a grandissimi risultati, l’attività che fece l’insegna risultava già da molti anni chiusa ed inoltre dopo l’installazione delle insegne pare che il bar cambiò due gestori facendo così perdere qualsiasi traccia sul loro committente.

L’unica speranza di una reale esistenza della piccola locomotiva a vapore fu data da un esperto nel settore il quale affermò che sicuramente la raffigurazione era stata eseguita seguendo una foto o un disegno e non di certo a fantasia del tecnico.

Svanite le speranze di trovare risposte ad Aulla ho proseguito le ricerche affidandomi all'unico mezzo valido disponibile: internet.

Cercando assiduamente una locomotiva con rodiggio B1 che rispecchiava l’immagine raffigurata sulle insegne (la ricerca senza alcun tipo di informazione risultava difficilissima) ero arrivato a pensare si trattasse di una modifica apportata al gruppo 803.

Poi consultando anche siti stranieri il cerchio incominciò piano piano a stringersi portandomi sulla strada delle locomotive T2/T3, T2 derivate dalle Musterblatt III-4g e da qui la rivelazione, da un sito tedesco ho finalmente trovato la locotender tanto ricercata: T2 tipo B1 (Magdeburgo) costruita anche dalla Henschel nella versione T2(II) tipo B1 impropriamente chiamata T2.1-B1.

Certo non si può affermare con certezza assoluta che la T2/T2.1-B1 abbia prestato servizio ad Aulla ma vista la rarità, l’insegna ha sicuramente preso spunto da una locomotiva che operò nella stazione e fece poi perdere nel tempo le sue tracce.

Le locomotive T2, di costruzione tedesca, erano basate su due assi accoppiati e potevano avere rodiggio 0-B-0, 1-B-0 o 0-B-1, le 0-B-0 erano usate principalmente per la manovra mentre le 1-B-0 e le 0-B-1 B1 erano invece destinate anche a servizi su linee di collegamento.

Le ricerche effettuate nella cittadina di Aulla non avevano portato a grandissimi risultati, l’attività che fece l’insegna risultava già da molti anni chiusa ed inoltre dopo l’installazione delle insegne pare che il bar cambiò due gestori facendo così perdere qualsiasi traccia sul loro committente.

L’unica speranza di una reale esistenza della piccola locomotiva a vapore fu data da un esperto nel settore il quale affermò che sicuramente la raffigurazione era stata eseguita seguendo una foto o un disegno e non di certo a fantasia del tecnico.

Svanite le speranze di trovare risposte ad Aulla ho proseguito le ricerche affidandomi all'unico mezzo valido disponibile: internet.

Cercando assiduamente una locomotiva con rodiggio B1 che rispecchiava l’immagine raffigurata sulle insegne (la ricerca senza alcun tipo di informazione risultava difficilissima) ero arrivato a pensare si trattasse di una modifica apportata al gruppo 803.

Poi consultando anche siti stranieri il cerchio incominciò piano piano a stringersi portandomi sulla strada delle locomotive T2/T3, T2 derivate dalle Musterblatt III-4g e da qui la rivelazione, da un sito tedesco ho finalmente trovato la locotender tanto ricercata: T2 tipo B1 (Magdeburgo) costruita anche dalla Henschel nella versione T2(II) tipo B1 impropriamente chiamata T2.1-B1.

Certo non si può affermare con certezza assoluta che la T2/T2.1-B1 abbia prestato servizio ad Aulla ma vista la rarità, l’insegna ha sicuramente preso spunto da una locomotiva che operò nella stazione e fece poi perdere nel tempo le sue tracce.

Le locomotive T2, di costruzione tedesca, erano basate su due assi accoppiati e potevano avere rodiggio 0-B-0, 1-B-0 o 0-B-1, le 0-B-0 erano usate principalmente per la manovra mentre le 1-B-0 e le 0-B-1 B1 erano invece destinate anche a servizi su linee di collegamento.

La locomotiva T2 B1 sulla ferrovia Lucca Aulla

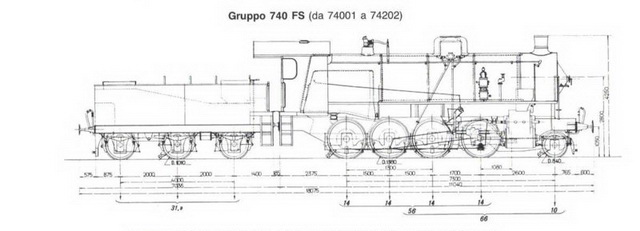

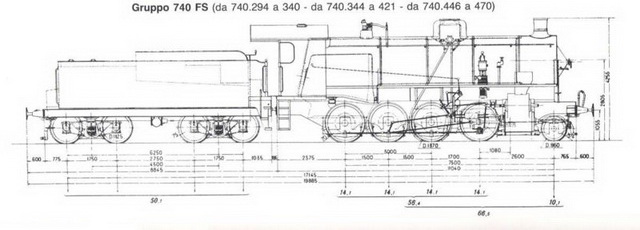

Locomotiva a vapore FS Gr. 740

Caratteristiche

|

Anno di costruzione: 1911 al 1922

Anni di esercizio: dal 1911 agli anni '90 Quantità prodotte: 470 Costruttori: Ansaldo, Breda, Saronno, OM Dimensioni: lunghezza 18075 mm (tender 3 assi), 19885 mm (tender 4 assi) Capacità: 12 mc di acqua e 6 t di carbone (tender 3 assi) 22 mc di acqua e 6 t di carbone (tender 4 assi) Peso in servizio: 66,5 t, massa aderente 56,0 t Rodaggio: 1-D-0 Alimentazione: carbone con meccanismo Walschaerts/Caprotti Potenza continuativa: 720 Kw (980 CV) Velocità massima: 65 Km/h |

Schema della locomotiva

Storia e tecnica

Costruite dal 1911 al 1923, le locomotive del Gruppo 740 vennero realizzate dalle Ferrovie dello Stato per espletare i servizi merci e viaggiatori sulle linee acclivi della Rete, in genere sulle linee del centro-nord. Il peso assiale fu mantenuto entro le 14 t per asse, in modo da permettere l'impiego anche su linee secondarie con armamenti leggeri. Queste locomotive, pur non essendo ne le più veloci ne le più potenti in dotazione alle Ferrovie Italiane, detenevano non solo il primato del gruppo più numeroso del Parco FS (470 unità costruite) ma anche il primato del gruppo più longevo; furono infatti le ultime locomotive a vapore ad essere radiate ed alcune di esse sopravvissero fino al 1990 come macchine di riserva per servizi speciali o adibite alla trazione del carro soccorso. Durante il secondo conflitto mondiale alcune locomotive furono impiegate nel traino di treni armati della Regia Marina. Il tender, venne adottato quello a tre assi per le prime unità da 12 metri cubi di acqua e 6 ton. di carbone e per le locomotive successive quello unificato a quattro assi su due carrelli da 22 metri cubi di acqua e 6 ton. di carbone. Di questo Gruppo, sono preservate nel Parco Storico di Fondazione le unità 038, 244, 278 (Museo Nazionale Trasporti La Spezia), 293, 296, 409, 423.

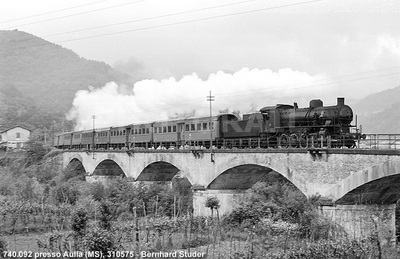

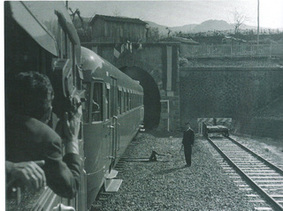

La locomotiva Gr. 740 sulla ferrovia Lucca Aulla

Foto di Benvenuti Gilberto ritraenti la FS Gr. 740-092 durante una gita Aulla - Lucca nell'anno 1982. La terza foto mostra l'arrivo del convoglio nella stazione di Piazza al Serchio.

Locomotiva a vapore FS Gr. 815 (III)

(Garfagnana)

Caratteristiche

|

Anno di progettazione: 1910.

Anni di esercizio: dal 1910. Quantità prodotte: 1. Costruttori: A. Borsig Berlino. Dimensioni: Lunghezza ai respingenti 8597 mm. Capacità: acqua 4,5 mc - carbone 1600 Kg. Peso in servizio: 36,6 t. Rodaggio: 0-C-0. Alimentazione: carbone con distribuzione Allan. Pressione massima in caldaia: 12 Kg/cm2. Velocità massima: 45 Km/h. |

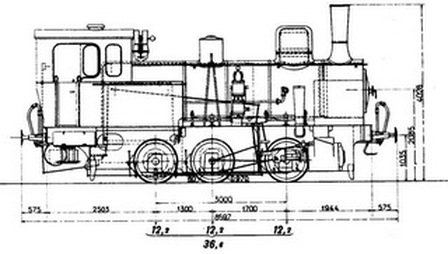

Schema della locomotiva

Storia e tecnica

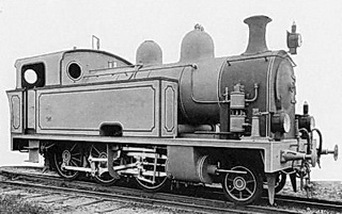

La locomotiva era stata costruita, per conto della ferrovia Lucca Aulla, dalla fabbrica tedesca di locomotive a vapore A. Borsig di Berlino. La macchina venne acquisita dal 1915 in seguito al rilevamento della linea da parte delle FS, immatricolata come Gr. 815.01 e chiamata "Garfagnana".

La locotender era a vapore saturo a semplice espansione con rodiggio a 3 assi accoppiati e meccanismo motore a 2 cilindri esterni con distribuzione Allan. La massa complessiva a pieno carico era di 36,6 tonnellate, raggiungevano una velocità massima di 45 km/h. La capacità delle casse d'acqua era di 4,5 mc mentre le scorte di carbone erano di 1600 kg.

Sulla ferrovia Lucca Aulla abbiamo notizie della locomotiva Gr. 815 dal libro "Un treno per Lucca" di A. Betti Carboncini (Calosci, Cortona -1990).

La locotender era a vapore saturo a semplice espansione con rodiggio a 3 assi accoppiati e meccanismo motore a 2 cilindri esterni con distribuzione Allan. La massa complessiva a pieno carico era di 36,6 tonnellate, raggiungevano una velocità massima di 45 km/h. La capacità delle casse d'acqua era di 4,5 mc mentre le scorte di carbone erano di 1600 kg.

Sulla ferrovia Lucca Aulla abbiamo notizie della locomotiva Gr. 815 dal libro "Un treno per Lucca" di A. Betti Carboncini (Calosci, Cortona -1990).

Locomotiva a vapore FS Gr. 828 (II)

(Aulella)

Caratteristiche

|

Anno di costruzione: 1912.

Anni di esercizio: dal 1912. Quantità prodotte: 1. Costruttori: A. Borsig Berlino. Dimensioni: Lunghezza ai respingenti 9280 mm. Capacità: acqua 4,5 mc - carbone 1600 Kg. Peso in servizio: 41 t. Rodaggio: 0-C-0. Alimentazione: carbone con distribuzione a cassetti Trick sistema Walschaert. Pressione massima in caldaia: 12 Kg/cm2. Potenza massima: 370 CV. Velocità massima: 50 Km/h |

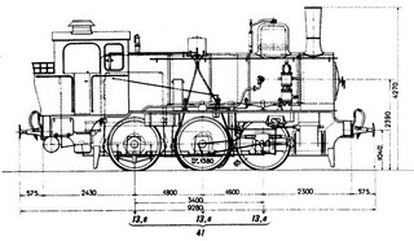

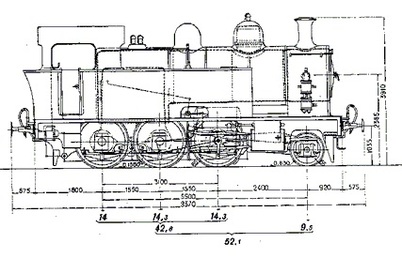

Schema della locomotiva

Storia e tecnica

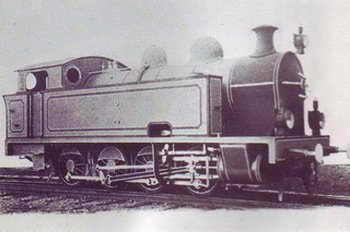

La locomotiva era stata costruita, per conto della ferrovia Lucca Aulla, dalla fabbrica tedesca di locomotive a vapore A. Borsig di Berlino. La macchina venne acquisita dal 1915 in seguito al rilevamento della linea da parte delle FS, immatricolata come Gr. 828.01 e chiamata "Aulella".

La locotender era a vapore saturo a semplice espansione con rodiggio a 3 assi accoppiati e meccanismo motore a 2 cilindri esterni con distribuzione a cassetti Trick sistema Walschaert. La massa complessiva a pieno carico era di 41 tonnellate, raggiungevano una velocità massima di 50 km/h ed una potenza massima di 370 CV. La capacità delle casse d'acqua era di 4,5 mc mentre le scorte di carbone erano di 1,6 t.

Sulla ferrovia Lucca Aulla abbiamo notizie della locomotiva Gr. 828.01 dal libro "Un treno per Lucca" di A. Betti Carboncini (Calosci, Cortona -1990).

La locotender era a vapore saturo a semplice espansione con rodiggio a 3 assi accoppiati e meccanismo motore a 2 cilindri esterni con distribuzione a cassetti Trick sistema Walschaert. La massa complessiva a pieno carico era di 41 tonnellate, raggiungevano una velocità massima di 50 km/h ed una potenza massima di 370 CV. La capacità delle casse d'acqua era di 4,5 mc mentre le scorte di carbone erano di 1,6 t.

Sulla ferrovia Lucca Aulla abbiamo notizie della locomotiva Gr. 828.01 dal libro "Un treno per Lucca" di A. Betti Carboncini (Calosci, Cortona -1990).

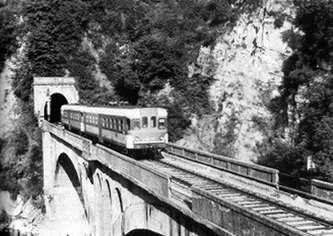

Locomotiva a vapore FS Gr. 870

Caratteristiche

|

Anno di costruzione: 1903 - 1911.

Anni di esercizio: 1903 - anni '60. Quantità prodotte: 168. Costruttori: Soc. Annoverse, Ansaldo, Breda, Hohenzollern, Maffei e Orestein Koppel. Dimensioni: lunghezza 8,7 m, diametro ruote 1515 mm. Capacità: acqua 4,5 mc - carbone 1700 Kg. Peso in servizio: 38,7 t. Rodaggio: 0-C-0. Alimentazione: carbone, cassetti equilibrati sistema Walschaert Potenza continuativa: 360 Cv a 45 Km/h. Velocità massima: 65 Km/h |

Schema della locomotiva

Storia e tecnica

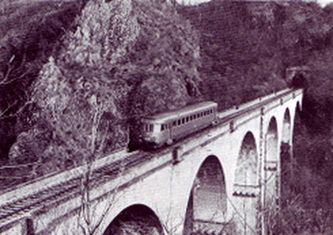

Le locomotive Gr. 870 erano delle macchine a tre assi accoppiati, a 2 cilindri esterni, a vapore saturo e a semplice espansione. Avevano una minore produzione di vapore, e quindi una minore potenza, rispetto alle 851 di cui conservavano le ruote alte e il rodiggio 0-C-0. Furono progettate soprattutto per economizzare nel servizio e nel numero di macchinisti sulle linee secondarie e pertanto ebbero le pedane di intercomunicazione tra locomotiva e prima carrozza del treno su ambedue le testate e il passaggio attraverso la locomotiva, sulle fiancate accanto alla caldaia, protetto da una serie di vistosi corrimano. Ciò costrinse a diminuire le scorte d'acqua e quindi l'autonomia perché le casse dovettero essere montate più in basso, ai fianchi del telaio. Vennero costruite nel consistente numero totale di 168 unità con poche varianti tra l'una e l'altra.

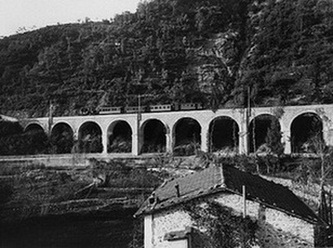

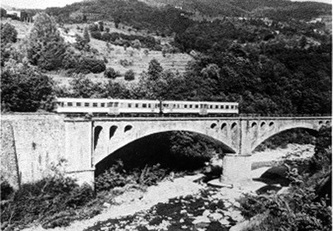

Sulla ferrovia Lucca Aulla abbiamo notizie della Gr. 870 in una foto d'epoca ritraente la locomotiva nei pressi della stazione di Equi Terme mentre sta transitando sul Viadotto a 11 arcate.

Sulla ferrovia Lucca Aulla abbiamo notizie della Gr. 870 in una foto d'epoca ritraente la locomotiva nei pressi della stazione di Equi Terme mentre sta transitando sul Viadotto a 11 arcate.

La locomotiva Gr. 870 sulla ferrovia Lucca Aulla

Locomotiva a vapore FS Gr. 874 (II)

(Carsona - Ania - Lima)

Caratteristiche

|

Anno di costruzione: 1911.

Anni di esercizio: dal 1911. Quantità prodotte: 3. Costruttori: A. Borsig. Dimensioni: Lunghezza ai respingenti 8,37 m. Capacità: acqua 5 mc - carbone 1500 Kg. Peso in servizio: 48,9 t. Rodaggio: 1-C-0. Alimentazione: carbone con distribuzione a cassetto Potenza continuativa: 360 Kw. Velocità massima: 70 Km/h |

Schema della locomotiva

Storia e tecnica

Nel 1915 il gruppo delle Ferrovie dello Stato rileva i due tronchi costituenti la ferrovia Lucca Aulla (Lucca - Castelnuovo Garfagnana e Aulla - Equi Terme), ereditando tre locomotive Borsig FAL tipo II (locotender a vapore saturo e semplice espansione) che immatricolerà come FS Gr. 874 (I).

Le locomotive erano state costruite, per conto di questa linea, dalla fabbrica tedesca di locomotive a vapore A. Borsig in numero di 3 unità. Le macchine vennero acquisite dal 1915 in seguito al rilevamento della linea da parte delle FS, immatricolate come Gr. 874.01 - 02 - 03 e chiamate "Carsona", "Ania" e "Lima" (nomi di tre fiumi Lucchesi).

La locotender era a vapore saturo e a semplice espansione con rodiggio a 3 assi accoppiati e carrello anteriore di guida Bissel; il modello era studiato per l'uso su ferrovie secondarie e concesse ad armamento leggero. Il meccanismo motore era a 2 cilindri esterni con distribuzione a cassetto. La massa complessiva a pieno carico era di 48,9 tonnellate, di cui 42,6 aderenti. Raggiungevano una velocità massima di 70 km/h sviluppando una potenza continuativa, a 50 km/h, di 360 Kw. La capacità delle casse d'acqua era di 5 mc mentre le scorte di carbone erano di 1.500 kg.

Sulla ferrovia Lucca Aulla abbiamo notizie della locomotiva Gr. 874 in una foto d'epoca ritraente la locomotiva nella dismessa stazione di Piano di Coreglia-Ponte all'Ania.

Le locomotive erano state costruite, per conto di questa linea, dalla fabbrica tedesca di locomotive a vapore A. Borsig in numero di 3 unità. Le macchine vennero acquisite dal 1915 in seguito al rilevamento della linea da parte delle FS, immatricolate come Gr. 874.01 - 02 - 03 e chiamate "Carsona", "Ania" e "Lima" (nomi di tre fiumi Lucchesi).

La locotender era a vapore saturo e a semplice espansione con rodiggio a 3 assi accoppiati e carrello anteriore di guida Bissel; il modello era studiato per l'uso su ferrovie secondarie e concesse ad armamento leggero. Il meccanismo motore era a 2 cilindri esterni con distribuzione a cassetto. La massa complessiva a pieno carico era di 48,9 tonnellate, di cui 42,6 aderenti. Raggiungevano una velocità massima di 70 km/h sviluppando una potenza continuativa, a 50 km/h, di 360 Kw. La capacità delle casse d'acqua era di 5 mc mentre le scorte di carbone erano di 1.500 kg.

Sulla ferrovia Lucca Aulla abbiamo notizie della locomotiva Gr. 874 in una foto d'epoca ritraente la locomotiva nella dismessa stazione di Piano di Coreglia-Ponte all'Ania.

La locomotiva Gr. 874 sulla ferrovia Lucca Aulla

Locomotiva a vapore FS Gr. 894

Caratteristiche

|

Anno di costruzione: 1911.

Anni di esercizio: dal 1911. Quantità prodotte: 2. Costruttori: A. Borsig. Dimensioni: Lunghezza ai respingenti 9850 mm. Capacità: acqua 7000 l - carbone 3000 Kg. Peso in servizio: 56,4 t. Rodaggio: 0-D-0. Alimentazione: carbone. Distribuzione: Walschaerts con 2 cilindri esterni, 12 kg/cmq. Potenza continuativa: 500 CV. Velocità massima: 45 Km/h. |

Storia e tecnica

Le locomotive erano state costruite, per conto della ferrovia Lucca Aulla, dalla fabbrica tedesca di locomotive a vapore A. Borsig di Berlino. Le macchine vennero acquisite dal 1915 in seguito al rilevamento della linea da parte delle FS, immatricolate come Gr. 894.01 - 894.02 e chiamate "Lucca" e "Massa".

La locotender era a vapore saturo a semplice espansione con rodiggio a 4 assi accoppiati e meccanismo motore a 2 cilindri esterni.

Sulla ferrovia Lucca Aulla abbiamo notizie della locomotiva Gr. 828.01 dal libro "Un treno per Lucca" di A. Betti Carboncini (Calosci, Cortona -1990).

La locotender era a vapore saturo a semplice espansione con rodiggio a 4 assi accoppiati e meccanismo motore a 2 cilindri esterni.

Sulla ferrovia Lucca Aulla abbiamo notizie della locomotiva Gr. 828.01 dal libro "Un treno per Lucca" di A. Betti Carboncini (Calosci, Cortona -1990).

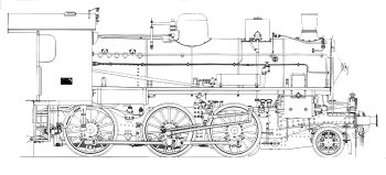

Locomotiva a vapore FS Gr. 940

Caratteristiche

|

Anno di costruzione: 1922 al 1924

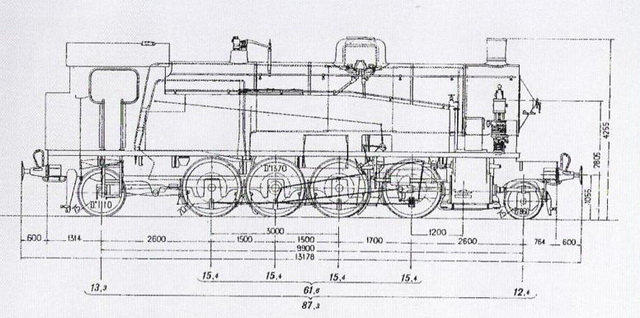

Anni di esercizio: dal 1922 agli anni '70 Quantità prodotte: 53 Costruttori: Officine Meccaniche di Milano (7) Officine Meccaniche Italiane Reggio Emilia (20) Officine Meccaniche e Navali di Napoli (26) Dimensioni: lunghezza 13178 mm, diametro ruote motrici 1370 mm Capacità: 10 mc di acqua e 3,5 t di carbone Peso in servizio: 87,3 t, massa aderente 61,6 t Rodaggio: 1-D-1 Alimentazione: carbone con meccanismo Walschaerts Potenza continuativa: 722 Kw (980 CV) a 45 Km/h Velocità massima: 65 Km/h |

Schema della locomotiva

Storia e tecnica

Questo gruppo di locomotive da montagna fu progettato per le trasversali Appenniniche dell'Italia centrale, ripide, tortuose e non meno impegnative dei grandi valichi Alpini, per cui era necessaria una macchina versatile e di elevate prestazioni. Per realizzarla si rielaborò il progetto della precedente 740 di cui si mantenne lo stesso carro ed il medesimo meccanismo, il carrello italiano, due cilindri esterni e l'espansione semplice con vapore surriscaldato. Come novità fu aggiunto un asse portante in coda sotto la cabina (Bissel) ed eliminato il tender caricando carbone ed acqua sulle fiancate, mediante appositi cassoni, concentrando il carico sulle quattro ruote motrici, con questi accorgimenti, oltre a restare nei limiti del peso assiale consentito, fu possibile viaggiare a pari velocità in entrambi i sensi di marcia senza dover effettuare la giratura della macchina ed avere una buona aderenza anche su forti pendenze.

In genere le locotender, adibite a servizi di manovra o a treni di bassa qualità, venivano progettate trascurando la loro estetica. La 940 fece eccezione: i cassoni dell'acqua e del carbone si armonizzavano bene nell'insieme dando un'aria di massiccia potenza a questa macchina, che non si è poi mai smentita in servizio.

Fabbricata in 53 esemplari fra il 1922 e il 1923 ne rimangono 4: la 940.001, ritirata dal servizio è ora in mostra al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia "Leonardo da Vinci" di Milano; la 940.050 è invece custodita dal Museo Nazionale dei Trasporti di La Spezia. Altri due esemplari, la 940.002 e la 940.014, sono monumentali rispettivamente a Piazza al Serchio (LU) e Voghera.

Regina incontrastata del servizio a vapore sulla ferrovia Lucca Aulla la locotender effettuava servizi sia passeggeri che merci e, fino al suo pensionamento con l'entrata in servizio nella linea delle locomotive D 342 e in seguito D 345, venne affiancata dalle automotrici leggere ALn 990 della OM.

La regolare trazione a vapore terminò definitivamente a circa fine anni '70 con il treno soprannominato "il Gragnolino" che prestava servizio tra le stazioni di Gragnola e La Spezia e trasportava i pendolari che lavoravano nelle allora fiorenti industrie dello Spezzino.

In genere le locotender, adibite a servizi di manovra o a treni di bassa qualità, venivano progettate trascurando la loro estetica. La 940 fece eccezione: i cassoni dell'acqua e del carbone si armonizzavano bene nell'insieme dando un'aria di massiccia potenza a questa macchina, che non si è poi mai smentita in servizio.

Fabbricata in 53 esemplari fra il 1922 e il 1923 ne rimangono 4: la 940.001, ritirata dal servizio è ora in mostra al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia "Leonardo da Vinci" di Milano; la 940.050 è invece custodita dal Museo Nazionale dei Trasporti di La Spezia. Altri due esemplari, la 940.002 e la 940.014, sono monumentali rispettivamente a Piazza al Serchio (LU) e Voghera.

Regina incontrastata del servizio a vapore sulla ferrovia Lucca Aulla la locotender effettuava servizi sia passeggeri che merci e, fino al suo pensionamento con l'entrata in servizio nella linea delle locomotive D 342 e in seguito D 345, venne affiancata dalle automotrici leggere ALn 990 della OM.

La regolare trazione a vapore terminò definitivamente a circa fine anni '70 con il treno soprannominato "il Gragnolino" che prestava servizio tra le stazioni di Gragnola e La Spezia e trasportava i pendolari che lavoravano nelle allora fiorenti industrie dello Spezzino.

La locomotiva Gr. 940 sulla ferrovia Lucca Aulla

Da sapere

- Concetti di base

A differenza dei veicoli stradali il treno è munito di ruote metalliche, per questo la superficie di contatto tra ruota – rotaia e molto inferiore se confrontata con quella tra pneumatico – manto stradale, considerando inoltre il coefficiente di attrito dovuto ai materiali costruttivi della ruota e della rotaia si ha una notevole perdita di aderenza con un aumento delle difficoltà in fase di avvio, frenatura e in presenza di forti pendenze; nel caso stradale le pendenze di livelletta sono ≤ 10 per 100 mentre nel caso ferroviario ≤15 per mille.

Le limitazioni di pendenza sono la complicazione maggiore per i progettisti in fase di realizzazione di ferrovie con grandi dislivelli altimetrici.

Un’altra importante differenza tra trasporto gommato e ferrato è quella che i convogli ferroviari e le rotaie di rotolamento sono entrambi corpi rigidi, quindi la percorrenza di curve con raggio molto piccolo può diventare particolarmente difficoltosa; non vi è infatti la possibilità, come nel caso stradale, di effettuare piccole manovre per superare piano piano curve molto stratte.

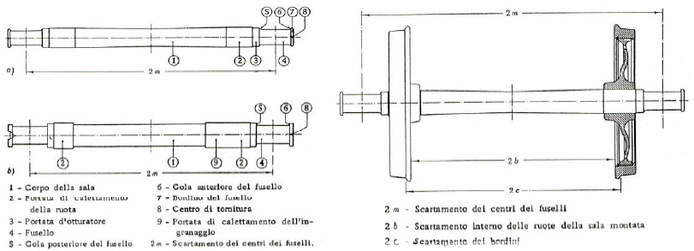

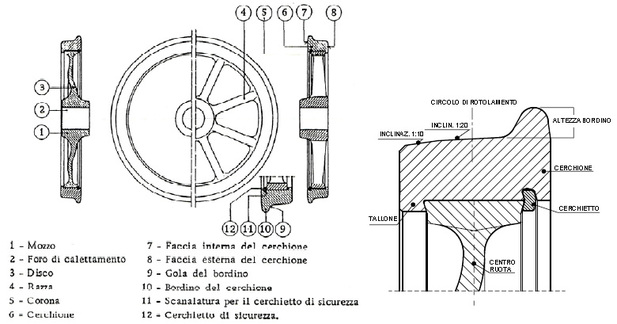

- Le ruote del treno

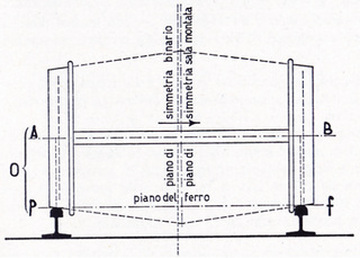

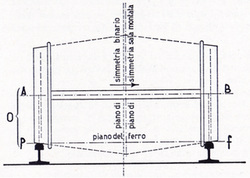

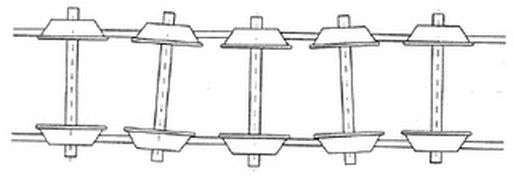

Il complesso di rotolamento del convoglio ferroviario si chiama sala montata; quest’ultima è costituita da un asse a cui sono collegate le ruote, le estremità dell’asse sporgenti dalle ruote sono chiamate fuselli.

A differenza dei veicoli stradali il treno è munito di ruote metalliche, per questo la superficie di contatto tra ruota – rotaia e molto inferiore se confrontata con quella tra pneumatico – manto stradale, considerando inoltre il coefficiente di attrito dovuto ai materiali costruttivi della ruota e della rotaia si ha una notevole perdita di aderenza con un aumento delle difficoltà in fase di avvio, frenatura e in presenza di forti pendenze; nel caso stradale le pendenze di livelletta sono ≤ 10 per 100 mentre nel caso ferroviario ≤15 per mille.

Le limitazioni di pendenza sono la complicazione maggiore per i progettisti in fase di realizzazione di ferrovie con grandi dislivelli altimetrici.

Un’altra importante differenza tra trasporto gommato e ferrato è quella che i convogli ferroviari e le rotaie di rotolamento sono entrambi corpi rigidi, quindi la percorrenza di curve con raggio molto piccolo può diventare particolarmente difficoltosa; non vi è infatti la possibilità, come nel caso stradale, di effettuare piccole manovre per superare piano piano curve molto stratte.

- Le ruote del treno

Il complesso di rotolamento del convoglio ferroviario si chiama sala montata; quest’ultima è costituita da un asse a cui sono collegate le ruote, le estremità dell’asse sporgenti dalle ruote sono chiamate fuselli.

Le ruote sono dotate di un cerchione dove, sulla parte interna, è presente un bordino la cui funzione consiste nell’evitare lo scavalcamento della rotaia; le superfici di appoggio sono inclinate verso l’interno con un angolo la cui tangente è pari ad 1/20 rendendo così la sala montata come una specie di doppio cono.

E’ grazie alla conicità dei cerchioni che si ha un’azione di guida tra le rotaie e la sala montata, grazie all’effetto centrante che si crea nella marcia in rettifilo. Se una sala montata, per un qualsiasi motivo, non risultasse centrata, i raggia di rotolamento delle due ruote, per effetto della conicità dei cerchioni, sarebbero differenti e di conseguenza l’asse “AB” inclinato rispetto al piano del ferro (piano delle rotaie).

Il punto di incontro “O” dell’asse “AB” con il piano del ferro rappresenta il centro di rotazione istantaneo, la sala montata tenderà a ruotare attorno a questo punto; di conseguenza si avrà che la ruota DX rotolerà su circonferenze minori e quella di SX su circonferenze maggiori. La sala montata si sposterà nel versante dove si trova il centro istantaneo e quindi centrandosi. Il centramento non avverrà istantaneamente ma solo dopo diversi movimenti trasversali, rispetto all’asse dei binari, che andranno man mano smorzandosi.

Automotrice ALn 556 FIAT (serie 1300)

"Littorina"

Caratteristiche

Schema automotrice

Storia e tecnica

Le ALn 556 sono automotrici derivate dalle precedenti ALn 56, il progetto inizio nel 1936, quando un solo rotabile era divenuto insufficiente per effettuare le corse soggette, con il passare degli anni, ad un progressivo aumento di passeggeri. Fino ad allora per accoppiare due convogli era necessario raddoppiare il personale di servizio addetto riducendo notevolmente la convenienza nell'uso delle automotrici . Si studiò così un dispositivo di comando multiplo che ne permettesse l'uso da un unico banco di guida. Si decise, per identificare le automotrici provviste di comando multiplo, di raddoppiare la prima cifra della sigla di identificazione del gruppo e così si passò dalla ALn 56 alla ALn 556. La serie entrò in servizio nel 1937 ereditando dalle ALn 56 anche il sopranome di "Littorina". Le ALn 556 vennero costruite in due sottoserie che differivano tra loro nella motorizzazione adottata e per piccole differenze costruttive nella scocca: la prima costituì il gruppo da 1200 e la seconda quello 1300.

Durante una discussione di treni con mio zio (Torre Cesare) ho scoperto che le ALn 990 non furono le uniche "Littorine" transitanti sulla ferrovia Lucca Aulla, si ricordava abbastanza bene che quando era un ragazzo di tanto in tanto passava un'automotrice sempre marrone ma più piccola con due lunghi respingenti, un enorme griglia sulla parte frontale e un motore rumorosissimo. Non riuscendo però ad aiutarmi sull'identificazione, in un primo momento, avevo pensato si trattasse di automotrici ALn 772 visto che in altre ferrovie Toscane come la Lucca - Viareggio di tanto in tanto facevano delle comparse.

Poi un giorno, sempre mio zio, mi passa alcune foto d'epoca della ferrovia e tra queste ve ne era una che risolse il mio problema: un gruppo di persone in posa su una ALn 556 FIAT ferma sul primo binario nella stazione di Piazza al Serchio.

Il nome di “Littorina” fu assegnato in occasione di un viaggio di Benito Mussolini a Latina, città fondata nel 1932 con il nome di Littoria.

L’attribuzione del nome propagandistico di Littorina alle Automotrici Leggere, allora appena nate, era la risposta Italiana alle Automotrici Francesi su pneumatici che venivano propagandate con il nome di “ Michelin”.

Anche se l’esportazione fu assai modesta, in Italia il successo fu istantaneo e grandioso; tutti parlavano della Littorina dai giornali alla folla fino al Ministro delle Comunicazioni Costanzo Ciano, nell’uso popolare ebbe una straordinaria fortuna al punto tale che il suo nome è ricordato ancora oggi.

Specialmente sulle ferrovie secondarie non elettrificate, piano piano, la Littorina sostituì la trazione a vapore in quanto molto più flessibile nell'impiego, più economica nell'esercizio ed inoltre più confortevole e veloce; oggi su queste linee (come la ferrovia Lucca Aulla) il parco rotabile è composto da Automotrici leggere, che se pur perfezionate nella loro tecnica, continuano i criteri delle Littorine degli anni trenta.

Durante una discussione di treni con mio zio (Torre Cesare) ho scoperto che le ALn 990 non furono le uniche "Littorine" transitanti sulla ferrovia Lucca Aulla, si ricordava abbastanza bene che quando era un ragazzo di tanto in tanto passava un'automotrice sempre marrone ma più piccola con due lunghi respingenti, un enorme griglia sulla parte frontale e un motore rumorosissimo. Non riuscendo però ad aiutarmi sull'identificazione, in un primo momento, avevo pensato si trattasse di automotrici ALn 772 visto che in altre ferrovie Toscane come la Lucca - Viareggio di tanto in tanto facevano delle comparse.

Poi un giorno, sempre mio zio, mi passa alcune foto d'epoca della ferrovia e tra queste ve ne era una che risolse il mio problema: un gruppo di persone in posa su una ALn 556 FIAT ferma sul primo binario nella stazione di Piazza al Serchio.

Il nome di “Littorina” fu assegnato in occasione di un viaggio di Benito Mussolini a Latina, città fondata nel 1932 con il nome di Littoria.

L’attribuzione del nome propagandistico di Littorina alle Automotrici Leggere, allora appena nate, era la risposta Italiana alle Automotrici Francesi su pneumatici che venivano propagandate con il nome di “ Michelin”.

Anche se l’esportazione fu assai modesta, in Italia il successo fu istantaneo e grandioso; tutti parlavano della Littorina dai giornali alla folla fino al Ministro delle Comunicazioni Costanzo Ciano, nell’uso popolare ebbe una straordinaria fortuna al punto tale che il suo nome è ricordato ancora oggi.

Specialmente sulle ferrovie secondarie non elettrificate, piano piano, la Littorina sostituì la trazione a vapore in quanto molto più flessibile nell'impiego, più economica nell'esercizio ed inoltre più confortevole e veloce; oggi su queste linee (come la ferrovia Lucca Aulla) il parco rotabile è composto da Automotrici leggere, che se pur perfezionate nella loro tecnica, continuano i criteri delle Littorine degli anni trenta.

ALn 556 sulla ferrovia Lucca Aulla

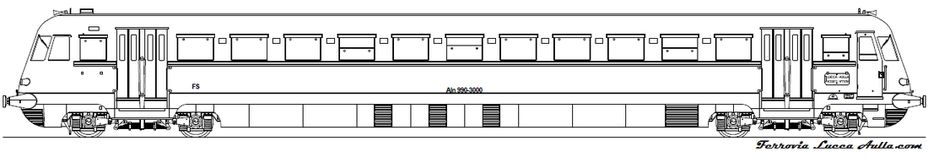

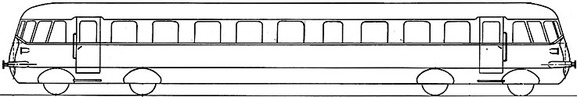

Automotrice ALn 990 (serie 3000)

Caratteristiche

|

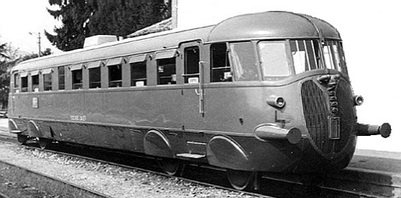

Anno di progettazione: 1947.

Quantità prodotte: 24 unità FIAT e 39 unità OM. Costruttori: FIAT - Officine Meccaniche. Dimensioni: Lunghezza ai respingenti 28 m, Larghezza 2,9 m, Altezza 3,76 m. Posti a sedere: 88+2. Peso: 50 t. Rodiggio: B+2. Alimentazione: Gasolio. Potenza motore: 480 CV. Velocità massima: 130 Km/h. |

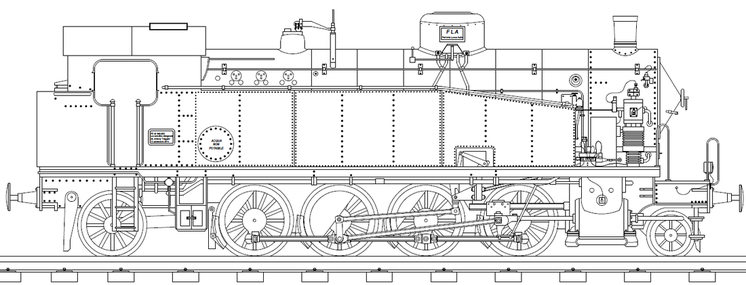

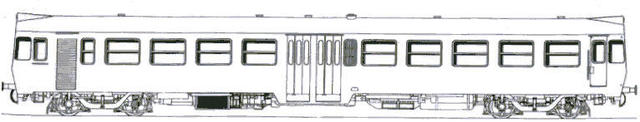

Schema automotrice

Storia e tecnica

Alla fine del secondo conflitto mondiale che aveva

arrecato danni gravissimi alle infrastrutture ferroviarie si prospettò

l'esigenza di un rilancio del trasporto passeggeri veloce e confortevole sulle

linee della rete

complementare in cui l'armamento, in condizioni tutt'altro che

ottimali, non permetteva l'uso di materiale ordinario adatto.

Ci si rivolse di nuovo al settore automotrici che permettevano con il loro basso peso assiale la circolazione in rango "B". Si cercò inoltre di progettare un mezzo che potesse essere accoppiato, nei percorsi lunghi con differente sistema di trazione, anche alle nuove elettromotrici del gruppo 840 e quindi dotato di mantici e pedane accoppiabili per l'intercomunicazione. Fu così che si sviluppò il progetto della grande automotrice ALn 990. Nel 1947 venne perfezionato l'ordine alle due grandi aziende Fiat e OM per una fornitura di 24 automotrici la prima e di 39 la seconda. Come da norma di catalogazione, le Aln Fiat furono immatricolate come serie 1000 e le OM come serie 3000.Le automotrici del gruppo ALn 990 sono state le più imponenti e potenti mai acquistate dalle FS. La loro potenza venne superata, di poco, solo dalle automotrici doppie ALn 442/448 Breda. Le automotrici Fiat ed OM differivano esteticamente solo per il tipo di porte di accesso: 4 porte a battente in coppie per fiancata nelle Fiat e a ventaglio con movimento pneumatiche nelle OM.

La cassa venne costruita in modo da permettere un alto grado di comfort ai viaggiatori, arredata con comode poltrone e con ampi finestrini; la capienza era anche la più alta della categoria ben 90 posti a sedere. Le testate erano provviste di porte, pedane e mantici che permettevano il passaggio tra le unità accoppiate e, caso nuovo, anche l'accoppiabilità con le nuove elettromotrici. Le cabine di guida erano pertanto spaziose ma proprio a causa delle porte frontali piene di spifferi d'aria verso i macchinisti. I carrelli a passo lungo e con sospensione moderna a molle elicoidali permettevano prestazioni velocistiche e buona stabilità di marcia.

Il motore a sogliola, unico e installato sotto cassa, era il più potente montato da un'automotrice; di costruzione OM/Saurer ed uguale per entrambe le ordinazioni. Si trattava di un 12 cilindri orizzontali contrapposti ad iniezione diretta, con rapporto di compressione 1:15,6 e ben 480 CV a 1400 g/m, con frizione tridisco, giunto idraulico e cambio classico a 4 marce ad ingranaggi nella serie Fiat. Le OM avevano una trasmissione più semplice data la presenza del cambio idraulico Ljungstroms simile a quello delle ALn 772.

Ci si rivolse di nuovo al settore automotrici che permettevano con il loro basso peso assiale la circolazione in rango "B". Si cercò inoltre di progettare un mezzo che potesse essere accoppiato, nei percorsi lunghi con differente sistema di trazione, anche alle nuove elettromotrici del gruppo 840 e quindi dotato di mantici e pedane accoppiabili per l'intercomunicazione. Fu così che si sviluppò il progetto della grande automotrice ALn 990. Nel 1947 venne perfezionato l'ordine alle due grandi aziende Fiat e OM per una fornitura di 24 automotrici la prima e di 39 la seconda. Come da norma di catalogazione, le Aln Fiat furono immatricolate come serie 1000 e le OM come serie 3000.Le automotrici del gruppo ALn 990 sono state le più imponenti e potenti mai acquistate dalle FS. La loro potenza venne superata, di poco, solo dalle automotrici doppie ALn 442/448 Breda. Le automotrici Fiat ed OM differivano esteticamente solo per il tipo di porte di accesso: 4 porte a battente in coppie per fiancata nelle Fiat e a ventaglio con movimento pneumatiche nelle OM.

La cassa venne costruita in modo da permettere un alto grado di comfort ai viaggiatori, arredata con comode poltrone e con ampi finestrini; la capienza era anche la più alta della categoria ben 90 posti a sedere. Le testate erano provviste di porte, pedane e mantici che permettevano il passaggio tra le unità accoppiate e, caso nuovo, anche l'accoppiabilità con le nuove elettromotrici. Le cabine di guida erano pertanto spaziose ma proprio a causa delle porte frontali piene di spifferi d'aria verso i macchinisti. I carrelli a passo lungo e con sospensione moderna a molle elicoidali permettevano prestazioni velocistiche e buona stabilità di marcia.

Il motore a sogliola, unico e installato sotto cassa, era il più potente montato da un'automotrice; di costruzione OM/Saurer ed uguale per entrambe le ordinazioni. Si trattava di un 12 cilindri orizzontali contrapposti ad iniezione diretta, con rapporto di compressione 1:15,6 e ben 480 CV a 1400 g/m, con frizione tridisco, giunto idraulico e cambio classico a 4 marce ad ingranaggi nella serie Fiat. Le OM avevano una trasmissione più semplice data la presenza del cambio idraulico Ljungstroms simile a quello delle ALn 772.

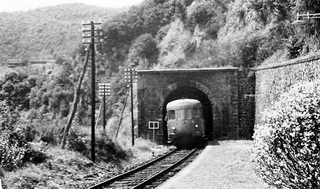

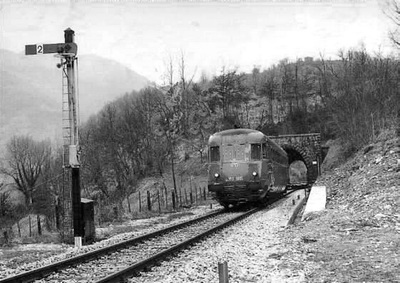

Nella ferrovia Lucca - Aulla transitarono le Littorine ALn 990 costruite dalle Officine Meccaniche quindi della serie 3000, il loro servizio fu affiancato fino alla completa soppressione negli anni '70, dalla trazione a vapore con le ottime macchine 940, seguentemente dai convogli trainati dai locomotori D345 e dalle automotrici ALn 668 (introdotte per la prima volta in occasione dei festeggiamenti per il 25° anniversario della galleria Lupacino).

C'è da dire che la 990 non era stata progettata per percorrere ferrovie montane con notevoli pendenze come la Lucca - Aulla, il cambio automatico della serie 3000 associato ad un lungo e "sfruttato" servizio, resero gli ultimi anni di permanenza un vero calvario per i viaggiatori, l'asciando così dietro di se un ingiusto ricordo di una fama non meritata.

Mi ricordo che io e i miei amici chiamavamo dialettalmente la Littorina "guscion d castagna" (grosso guscio di castagna, per la forma molto tondeggiante del frontale e la livrea color marrone), tutte le volte che partiva una ALn 990 dalla stazione in direzione Lucca si scommetteva se il convoglio sarebbe riuscito a superare la forte pendenza della galleria Lupacino o sarebbe tornata indietro avvolta da una nube di fumo bianco e ricoverata nei binari morti.

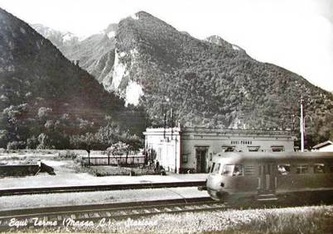

Il miglior vanto con cui questa automotrice può essere ricordata sulla ferrovia Lucca - Aulla è sicuramente quello di aver trasportato il Presidente della Repubblica Gronchi in occasione del viaggio inaugurale per il completamento della linea ferroviaria nel 1959 (vedi il video alla pagina "La Storia").

ALn 990 sulla ferrovia Lucca-Aulla

La ALn 990 - 3018, di seguito raffigurata nella stazione di Aulla (MS) nell'estate del 1992, fu l'ultima macchina superstite del suo gruppo usata per servizi turistici. L'automotrice è andata purtroppo perduta a causa di un incendio.

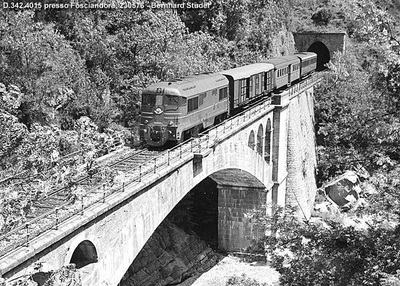

Locomotiva D 342 (serie 4000)

Caratteristiche

|

Anno di progettazione: 1956.

Anno di costruzione: dal 1961 al 1962. Quantità prodotte: 3. Costruttore: Ansaldo. Dimensioni: Lunghezza 14,5 m, Interperno 7,3 m, passo carrelli 3,2 m. Rodiggio: B+B. Peso: 65 t. Motore diesel: 2 Maybach MD 440 8 cilindri a V di 60° Potenza motore diesel: 875 cv a 1500 giri/min. Trasmissione: Idro-meccanica Mekydro K.104 U Velocità massima: 120 Km/h. |

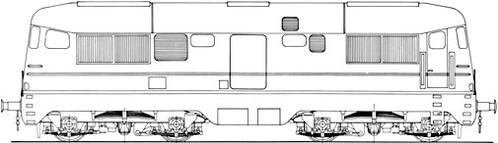

Schema della locomotiva

Storia e tecnica

Il gruppo D 342 venne commissionato dalle Ferrovie dello Stato alle aziende private quale sostituto, sulle linee secondarie, alla trazione a vapore. Oltre le 342, con trasmissione idraulica, si chiese di sviluppare anche delle locomotive con trasmissione elettrica (gruppo D 341) in modo da poter confrontare e definire quale dei due sistemi risultasse migliore all'uso sulle reti ferroviarie Italiane.

Tra il 1958 e il 1962 vennero prodotti diversi prototipi in risposta alla richiesta delle FS:

- una macchina da Breda D 342.2001

- due macchine da OM D 342.3001-3002

- due macchine da Ansaldo D 342.4001-4002.

In seguito solo Ansaldo proseguì la produzione consegnando altre 15 macchine divise in due classi distinte oltre che dall'aspetto dalla potenza dei motori diesel la D 342.4003-4014 e la D 345.4015-4017.

Le locomotive diesel-idrauliche, a seguito di una carriera durata oltre 20 anni in servizi sia passeggeri che merci, furono pensionate dal servizio regolare negli anni '80.

Tra il 1958 e il 1962 vennero prodotti diversi prototipi in risposta alla richiesta delle FS:

- una macchina da Breda D 342.2001

- due macchine da OM D 342.3001-3002

- due macchine da Ansaldo D 342.4001-4002.

In seguito solo Ansaldo proseguì la produzione consegnando altre 15 macchine divise in due classi distinte oltre che dall'aspetto dalla potenza dei motori diesel la D 342.4003-4014 e la D 345.4015-4017.

Le locomotive diesel-idrauliche, a seguito di una carriera durata oltre 20 anni in servizi sia passeggeri che merci, furono pensionate dal servizio regolare negli anni '80.

D 342 sulla ferrovia Lucca Aulla

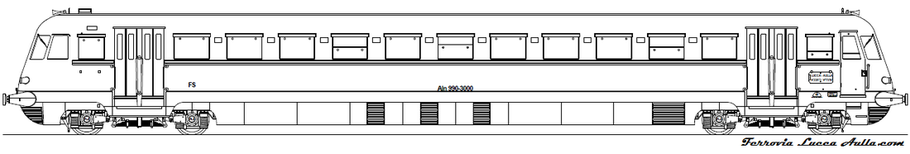

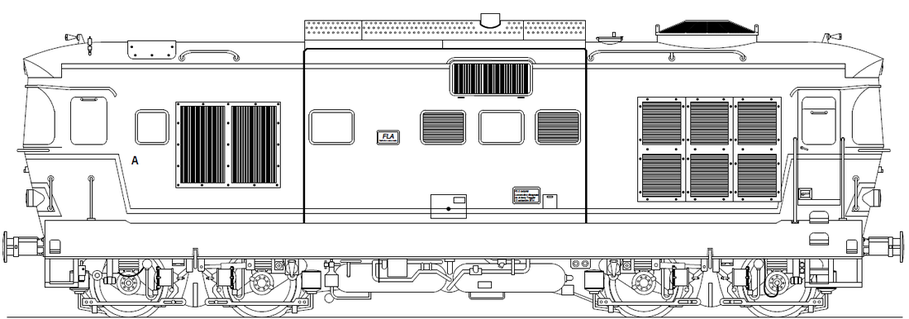

Locomotiva D 345

Caratteristiche

|

Anno di progettazione: 1973.

Quantità prodotte: 145. Costruttori: Breda Pt, Sofer, Savigliano. Dimensioni: Lunghezza 13,24 m, Interperno 7,6 m, Passo carrelli 1,96 m. Rodiggio: B+B. Peso: 64 t. Alimentazione: Gasolio. Potenza motore diesel: 1350 CV (taratura) - 1070 CV (nominale). Potenza generatore elettrico CC: 960 KW. Velocità massima: 130Km/h. |

Schema della locomotiva

Storia e tecnica

I locomotori della serie D 345 nascono dall'evoluzione apportata sui D 343 andando a sostituire/migliorare i problemi riscontrati nella precedente versione: venne riconfermata la potenza (1000 CV) ma la motorizzazione Breda-Paxman venne sostituita con l'installazione di un nuovo sistema di raffreddamento più affidabile del tipo Behr a comando e motore oleodinamico azionato termostaticamente e scelta la motorizzazione tipo SSF218 della FIAT a iniezione diretta 8 cilindri a "V" della potenza di 1350 CV a 1500 g/m. Le industrie commissionarie furono la Fiat, la Breda, e la SOFER con gli equipaggiamenti elettrici di Marelli, TIBB e Italtrafo.

Il vano del motore, posizionato nella parte centrale, viene privato delle due saracinesche laterali insieme al gruppo motore-generatrice ed ai compressori, i dispositivi di raffreddamento intercooling, radiatori e ventola, si trovano in un vano a parte.

I carrelli sono sempre a "collo di cigno" con sospensioni a molle ad elica, ma è stato eliminato il doppio collo in quanto difettoso e soggetto a varie rotture sulle versioni precedenti.

La parte elettrica delle D 345 è costituita da un generatore di corrente continua della potenza di 960 KW, costruito dal Tecnomasio Italiano-Brown-Boveri.

I motori di trazione, montati uno per carrello, sono di costruzione Ansaldo.

Il circuito di comando è realizzato con interruttori elettro pneumatici e relais contenuti in un grande armadio posto nella cabina di guida anteriore dietro le spalle del macchinista.

Nella D 345 è stata anche introdotta la regolazione dei motori di trazione elettrici mediante "Shunt" suddivisa in 5 livelli ad inserimento automatico regolato della corrente (uno alla volta ed alternati per ogni motore) quando il volante di controllo trazione è posizionato nelle tra le tacche 11 - 13.

Il vano del motore, posizionato nella parte centrale, viene privato delle due saracinesche laterali insieme al gruppo motore-generatrice ed ai compressori, i dispositivi di raffreddamento intercooling, radiatori e ventola, si trovano in un vano a parte.

I carrelli sono sempre a "collo di cigno" con sospensioni a molle ad elica, ma è stato eliminato il doppio collo in quanto difettoso e soggetto a varie rotture sulle versioni precedenti.

La parte elettrica delle D 345 è costituita da un generatore di corrente continua della potenza di 960 KW, costruito dal Tecnomasio Italiano-Brown-Boveri.

I motori di trazione, montati uno per carrello, sono di costruzione Ansaldo.

Il circuito di comando è realizzato con interruttori elettro pneumatici e relais contenuti in un grande armadio posto nella cabina di guida anteriore dietro le spalle del macchinista.

Nella D 345 è stata anche introdotta la regolazione dei motori di trazione elettrici mediante "Shunt" suddivisa in 5 livelli ad inserimento automatico regolato della corrente (uno alla volta ed alternati per ogni motore) quando il volante di controllo trazione è posizionato nelle tra le tacche 11 - 13.

I locomotori di questa serie erano privi del sistema di riscaldamento elettrico delle carrozze e quindi, quando adibiti a convogli passeggeri, venivano affiancati da un carro riscaldo che inizialmente, con le carrozze Corbellini, era a vapore e successivamente, con l'adozione di carrozze riciclate da altre linee anni '80, a corrente con tensione di 3000 V; le più recenti macchine D 445 provviste internamente di REC non furono usate sulla ferrovia Lucca Aulla in quanto superavano il peso assiale consentito.

D 345 sulla ferrovia Lucca Aulla

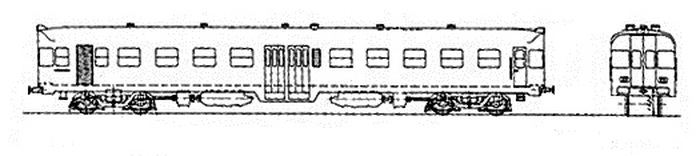

Automotrice ALn 668

"Micette"

Caratteristiche

|

Anno di progettazione: 1954 - 1983

Quantità prodotte: 787 unità in 12 serie Costruttori: Fiat Ferroviaria, Breda Dimensioni: Lunghezza 23,54 m, larghezza 2878 mm. Posti a sedere: 68 Rodiggio: 1A+A1 Peso: 37 t. Alimentazione: Gasolio. Potenza: Due motori tarati a bordo 250 Cv a 1850 giri/min. Velocità massima: 130Km/h. |

Schema automotrice

Storie e tecnica

Nel 1954 iniziò il progetto di una nuova automotrice standardizzata che avrebbe potuto sopperire alle carenze delle macchine in servizio fino a quel momento.

La nuova automotrice venne progettata con 68 posti a sedere (in principio 8 di 1° classe e 60 di 2° classe).

In accordo alle regole di classificazione dei rotabili in uso presso le Ferrovie dello Stato, nacque così l'Automotrice Leggera a Nafta 668, abbreviata in ALn 668.

Il mezzo venne progettato per essere il più possibile versatile e capace di adattarsi alle linee ferroviarie più impegnative, diventando un punto di forza dell’intero parco rotabili delle Ferrovie dello Stato, basti pensare che in 30 anni ne vennero commissionati più di 700 esemplari.

Questi mezzi svolsero, soprattutto a partire dagli anni ‘60, la maggior parte dei servizi regionali italiani, per poi essere, con l'aumentare del traffico, sostituiti da convogli regionali e trasferiti ai servizi locali sulle linee di secondaria importanza.

I due motori trovano posto sotto la scocca nella parte centrale della vettura disposti lateralmente ai gradini delle porte di entrata, il cambio è del tipo meccanico a cinque rapporti.

Sono dotate di un sistema di comando multiplo che permette composizioni fino a tre automotrici comandabili da un unico banco di manovra.

La nuova automotrice venne progettata con 68 posti a sedere (in principio 8 di 1° classe e 60 di 2° classe).

In accordo alle regole di classificazione dei rotabili in uso presso le Ferrovie dello Stato, nacque così l'Automotrice Leggera a Nafta 668, abbreviata in ALn 668.

Il mezzo venne progettato per essere il più possibile versatile e capace di adattarsi alle linee ferroviarie più impegnative, diventando un punto di forza dell’intero parco rotabili delle Ferrovie dello Stato, basti pensare che in 30 anni ne vennero commissionati più di 700 esemplari.

Questi mezzi svolsero, soprattutto a partire dagli anni ‘60, la maggior parte dei servizi regionali italiani, per poi essere, con l'aumentare del traffico, sostituiti da convogli regionali e trasferiti ai servizi locali sulle linee di secondaria importanza.

I due motori trovano posto sotto la scocca nella parte centrale della vettura disposti lateralmente ai gradini delle porte di entrata, il cambio è del tipo meccanico a cinque rapporti.

Sono dotate di un sistema di comando multiplo che permette composizioni fino a tre automotrici comandabili da un unico banco di manovra.

Le automotrici ALn 668 fecero la loro prima comparsa sulla ferrovia Lucca Aulla in occasione dei festeggiamenti del 25° anniversario dell'apertura della linea il 21 marzo 1984, giungendo alla stazione di Minucciano-Pieve-Casola in convoglio composto da tre unità della classe 3100.

Continuando il servizio per diversi anni affianco alle ALn 990, diversi convogli venivano anche uniti tra di loro, transitarono le classi 1600/1700, 1800, 1200, 3100 (di cui fanno parte anche le 3200). Quest'ultime insieme alle ALn 663 e ad un Minuetto costituiscono il parco rotabile attuale della ferrovia Lucca Aulla.

ALn 668 sulla ferrovia Lucca Aulla

Automotrice ALn 663

"Papere"

Caratteristiche

|

Anno di progettazione: 1983 - 1989

Quantità prodotte: 130 unità in 2 serie Costruttori: FIAT ferroviaria (oggi Alstom) Dimensioni: Lunghezza 23,54 m, larghezza 2878 mm. Posti a sedere: 63 (12+51) Rodiggio: 1A+A1 Peso: 38 t. Alimentazione: Gasolio. Potenza: Due motori da 170 kW a 1.850 giri Velocità massima: 130 Km/h. |

Schema automotrice

Storie e tecnica

Nel 1983, partendo dalla base dell’ALn 668, venne costruita una nuova automotrice che pur mantenendo le discrete qualità della sua discendente avrebbe avuto un’impostazione più moderna. Il nuovo convoglio classificato da FS come automotrice leggera a nafta ALn 663 venne costruito dalla Fiat ferroviaria e progettata con 63 posti a sedere di cui, un tempo, 12 di 1° classe e 51 di 2° classe oggi tutti di 2° classe.

Dal punto di vista meccanico, le ALn 663 sono molto simili alle ALn 668. Esteticamente si differenziano esternamente da una forma più spigolosa nei due frontali e dalla dotazione di nuovi impianti di illuminazione a quattro fari incassati, due a luce bianca e due a luce rossa (in sostituzione a quelli tondi). Internamente poco è cambiato.

I due motori trovano posto sotto la scocca nella parte centrale della vettura disposti lateralmente ai gradini delle porte di entrata, il cambio è del tipo meccanico a cinque rapporti.

Sono dotate di un sistema di comando multiplo che permette composizioni fino a tre automotrici comandabili da un unico banco di manovra anche con le precedenti automotrici ALn 668 della serie 3100 e 3300.

Dal punto di vista meccanico, le ALn 663 sono molto simili alle ALn 668. Esteticamente si differenziano esternamente da una forma più spigolosa nei due frontali e dalla dotazione di nuovi impianti di illuminazione a quattro fari incassati, due a luce bianca e due a luce rossa (in sostituzione a quelli tondi). Internamente poco è cambiato.

I due motori trovano posto sotto la scocca nella parte centrale della vettura disposti lateralmente ai gradini delle porte di entrata, il cambio è del tipo meccanico a cinque rapporti.

Sono dotate di un sistema di comando multiplo che permette composizioni fino a tre automotrici comandabili da un unico banco di manovra anche con le precedenti automotrici ALn 668 della serie 3100 e 3300.

ALN 663 sulla ferrovia Lucca Aulla

Automotrice atr 220

"swing"

Caratteristiche

|

Anno di progettazione: 2007 - 2008.

Quantità prodotte: Nel 2015 93 unità. Costruttore: Pesa. Dimensioni: Lunghezza 55,57 m, larghezza 2883 mm, altezza 4185 mm. Posti a sedere: 152 (146 fissi +4 posti ribaltabili +2 posti per disabili). Rodiggio: Bo+2+2+Bo Alimentazione: Gasolio. Motori: Due motori Diesel MAN sovralimentati con intercooler Euro 3. Potenza: 2x382 Kw. Velocità massima: 130Km/h. |

storia e tecnica

L'ATR 220 è una automotrice a trazione diesel a composizione bloccata, composto da due testate motrici e da una carrozza centrale, le tre parti sono unite tra di loro senza barriere o impedimenti e supportate da 4 carrelli due di trazione e due liberi. Sono dotati di un accoppiatore frontale automatico in grado di unire più convogli fino ad un massimo di tre unità.

In grado di viaggiare ad una velocità di 130 chilometri orari ed è dotato di monitor e apparati audio per una migliore comunicazione con i passeggeri, nonché accessoriata di sei telecamere interne e quattro esterne per garantire una video sorveglianza a 360 gradi.

Il treno, dotato di condizionamento separato tra ambiente passeggeri e cabine di pilotaggio, è attrezzato per ospitare persone con mobilità ridotta con due posti dedicati, pedane di accesso ed un WC.

Oltre ad uno scomparto per i bagagli il convoglio può alloggiare n° 6 biciclette.

In grado di viaggiare ad una velocità di 130 chilometri orari ed è dotato di monitor e apparati audio per una migliore comunicazione con i passeggeri, nonché accessoriata di sei telecamere interne e quattro esterne per garantire una video sorveglianza a 360 gradi.

Il treno, dotato di condizionamento separato tra ambiente passeggeri e cabine di pilotaggio, è attrezzato per ospitare persone con mobilità ridotta con due posti dedicati, pedane di accesso ed un WC.

Oltre ad uno scomparto per i bagagli il convoglio può alloggiare n° 6 biciclette.

Atr 220 sulla ferrovia Lucca Aulla

foto del viaggio di presentazione (22/03/2015)

Automotrice ALn 501+Ln 220+ALn 502

"Minuetto"

Caratteristiche

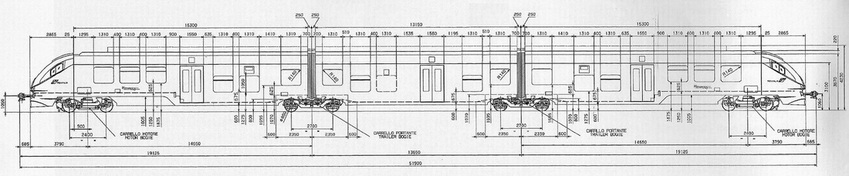

Schema automotrice

Storia e tecnica

Il Minuetto è una automotrice a composizione bloccata, composto da due testate motrici ALn 501 e ALn 502 e da una carrozza centrale Ln 220, le tre parti sono unite tra di loro senza barriere o impedimenti. Sono dotati di un accoppiatore frontale automatico in grado di unire tre treni in un singolo convoglio.

Disegnato da Giugiaro, è stato costruito dalla Alstom negli stabilimenti Italiani della ex Fiat Ferroviaria di Colleferro. Il Minuetto è basato sul sistema modulare Coradia, un brevetto della ditta Francese, da cui sono stati derivati diversi treni per il mercato tedesco e nordeuropeo.

I motori diesel V8 da 20000 cc common rail Euro 3, sono forniti da IVECO, la trasmissione, modello Voith, e di tipo idromeccanico mentre la frenatura è idrodinamica.

Lungo poco più di 50 m conta 146 posti a sedere (122+24) e più di 200 in piedi; la velocità massima omologata è di 130 Km/h. L’incarrozzamento è reso rapido e facilitato anche per utenti a mobilità ridotta grazie alla struttura a piano ribassato che riduce il dislivello con la banchina del marciapiedi nelle stazioni.

Le prime consegne di Minuetto sono state soggette a molti ritiri, con conseguenti interruzioni di servizio, dovuti principalmente all'inaffidabilità del software di controllo e ad alcuni problemi meccanici sui carrelli.

Disegnato da Giugiaro, è stato costruito dalla Alstom negli stabilimenti Italiani della ex Fiat Ferroviaria di Colleferro. Il Minuetto è basato sul sistema modulare Coradia, un brevetto della ditta Francese, da cui sono stati derivati diversi treni per il mercato tedesco e nordeuropeo.

I motori diesel V8 da 20000 cc common rail Euro 3, sono forniti da IVECO, la trasmissione, modello Voith, e di tipo idromeccanico mentre la frenatura è idrodinamica.

Lungo poco più di 50 m conta 146 posti a sedere (122+24) e più di 200 in piedi; la velocità massima omologata è di 130 Km/h. L’incarrozzamento è reso rapido e facilitato anche per utenti a mobilità ridotta grazie alla struttura a piano ribassato che riduce il dislivello con la banchina del marciapiedi nelle stazioni.

Le prime consegne di Minuetto sono state soggette a molti ritiri, con conseguenti interruzioni di servizio, dovuti principalmente all'inaffidabilità del software di controllo e ad alcuni problemi meccanici sui carrelli.